Lohnquote auf Rekordniveau gestiegen

Herausforderung für Wettbewerbsfähigkeit und Investitionen Österreichs Wirtschaft ist derzeit durch die paradoxe Situation gekennzeichnet, dass das BIP pro Kopf zwar sinkt, gleichzeitig aber die privaten Einkommen pro Kopf steigen. Diese Diskrepanz zwischen Wirtschaftskraft und verfügbaren Einkommen lässt sich vor allem auf zwei zentrale Faktoren zurückführen: Zum einen hat die Regierung die real verfügbaren Einkommen stark […]

Zuletzt aktualisiert am 09.04.2025, 15:33

Herausforderung für Wettbewerbsfähigkeit und Investitionen

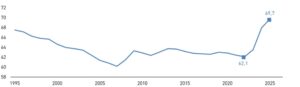

Österreichs Wirtschaft ist derzeit durch die paradoxe Situation gekennzeichnet, dass das BIP pro Kopf zwar sinkt, gleichzeitig aber die privaten Einkommen pro Kopf steigen. Diese Diskrepanz zwischen Wirtschaftskraft und verfügbaren Einkommen lässt sich vor allem auf zwei zentrale Faktoren zurückführen: Zum einen hat die Regierung die real verfügbaren Einkommen stark durch Transfers und Subventionen gestützt. Zum anderen sind die Löhne durch die Orientierung an der hohen Teuerung deutlich gestiegen. In der Folge ist die Lohnquote 2025 auf einen historischen Höchststand von 69,7 % gestiegen.

Lohnquote auf Rekordwert von fast 70 % gestiegen

Lohnquote, bereinigt: Arbeitnehmerentgelte in Relation zum BIP zu Faktorkosten

bereinigt um den Anteil der unselbständig Beschäftigten an den Erwerbstätigen (Personen laut VGR)

Der Umstand, dass ein größerer Anteil des Volkseinkommens an Arbeitnehmer:innen geht, mag auf den ersten Blick positiv erscheinen. Immerhin haben nicht nur Unternehmen, sondern auch viele Haushalte in den vergangenen Jahren unter den Folgen hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit gelitten. Dennoch wirft diese Entwicklung Fragen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit und Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft auf. Denn eine steigende Lohnquote bedeutet gleichzeitig, dass ein geringerer Anteil der erzielten Bruttowertschöpfung bei den Unternehmen verbleibt. WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr weist darauf hin, dass nur mehr rund 32 statt 38 % der generierten Wertschöpfung bei Unternehmen verbleiben, und zwar

vor Abschreibungen und Zinsen. Dementsprechend lagen auch die Unternehmensgewinne und Einkommen aus selbständiger Tätigkeit im Jahr 2024 um 7,6 % unter dem Vorjahreswert. Die gesunkenen Betriebsüberschüsse in Kombination mit hohen Arbeitskosten und einer schwachen Nachfrage haben zu einem deutlichen Rückgang bei den Investitionen geführt und schmälern damit die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit.

FAZIT: Das zunehmende Ungleichgewicht des Anteils an der Wertschöpfung, der bei Arbeitnehmer:innen bzw. Unternehmen verbleibt, stellt eine wachsende Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit dar. Erforderlich ist daher eine ausgewogene und verantwortungsvolle Lohnpolitik, die sich stärker an der Entwicklung der Produktivität orientiert – so wie dies von den führenden Wirtschaftsforschern von WIFO und IHS empfohlen wird. Demnach solle die Anpassung von Löhnen (wie auch Pensionen und Sozialleistungen) nicht mit der Inflation oder sogar stärker steigen, wenn die reale Wirtschaftsleistung sinkt. Ziel muss es sein, ein stabiles Gleichgewicht zwischen fairen Einkommen für Beschäftigte und tragfähigen Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen. Weitere Maßnahmen wie die Senkung von Lohnnebenkosten und mutige Strukturreformen könnten ebenso dazu beitragen, sowohl Beschäftigung als auch Investitionen nachhaltig zu sichern.